며칠 전 필자는 공주 무령왕릉 발굴 50주년을 기념해 이 무덤에서 출토된 유물이 전시 중인 공주 국립박물관을 소개했다.

박물관에서 다른 무엇보다도 50년 전 무령왕릉 발굴 당시의 생생한 현장을 담은 사진자료를 토대로 도민리포터 코너 독자분들께 그때의 모습을 날 것 그대로 알려드렸다.

이번에는 박물관 내부보다. 박물관 밖에 있는 유물 중 눈여겨봐야 할 몇 가지를 소개한다.

박물관에 오는 관람객들 대부분 고가의 소중한 문화재들이 전시실 내부에만 있는 걸로 생각해 외부 관람을 약간 소홀히 하는 경향이 있는데, 그런 분들을 위해 박물관 밖을 소상히 알려드린다.

▲ 박물관을 지키는 저기 진묘수가 보인다. 파란색 원으로 표시.

▲ 진묘수 "박물관은 내가 지킨다."

▲ 박물관 중앙에서 우뚝 서서 지키고 있다.

국립 공주박물관 주차장을 지나 본관으로 들어서면서 광장에서 가장 먼저 만나는 신비로운 동물. 그것은 무령왕릉 출토 당시 왕릉을 지키고 있던 ‘진묘수’이다. 일명 석수(石獸)라고도 부르는데 사진에서는 파란색으로 원 표시를 해두었다.

물론 실존하는 동물이라기보다 상상의 동물이다.

이게 국보 제162호인데, 돌로 만든 작은 동물 하나가 어떻게 국보의 지위에까지 올랐을까.

그것은 일제 강점기 가루베 지온이라는 일본 도굴꾼(당시 공주에서 교사로 생활함)이 무령왕릉 곳곳을 도굴했고, 그 밖에 수많은 국내외 도굴꾼들로부터 기적적으로 왕릉이 온전히 지켜졌는데 이 진묘수가 뫙릉 앞에서 떡하니 버티고 서서 왕릉을 지켰다는 신령스러운 의미를 갖고 있기 때문이다.

▲ 진묘수의 위엄

▲ 사방에서 본 진묘수. 뒷태가 유난히 앙증맞게 예쁘다.

▲ 진묘수 앞모습

진묘수는 중국에서도 유사한 유물이 발견되는데 전통적으로 무덤이나 궁전 앞에 세워두어 나쁜 기운이나 악귀를 쫓아내는 의미를 갖고 있다. 후대의 왕릉이나 궁궐에서는 흔히 볼 수 있다.

진묘수는 이런 의미를 갖는 석상 중 우리나라에서 가장 오래되었다. 이는 웅진기 백제의 지배층을 중심으로 중국의 도교나 신선사상이 전파되었음을 잘 보여주고 있다.

악귀를 물리치는 진묘수는 중국 고유의 문화이기도 하지만, 실크로드를 통해 불교와 함께 전해진 서역 문화의 일부분으로 보기도 한다.

박물관 왼쪽에는 거대한 돌그릇 두 개가 전시되어 있다. 공주 박물관 야외에 전시되어 있는 중동 석조(石槽. 보물148호)와 반죽동 석조(보물149호)이다.

▲ 보물 제 148, 149호 석조

▲ 각 방향에서 본 석조의 모습

석조란 돌을 파서 물을 담아 쓰도록 만든 큰 물통이다. 절에서 물을 담아두거나 큰 행사가 끝난 후 그릇을 씻을 때 쓰는데, 흔히 연꽃을 담아 장식한다.

이 석조는 백제 성왕 때 세워진 대통사 절터에 남아 있던 것이다. 통일신라 이후 사찰에서 흔히 볼 수 있는 일반적인 사각형 석조와는 달리 원형으로 만들어져 있다. 두 개의 석조는 조각수법과 크기가 거의 비슷하여, 한 건물 앞에 세워두기 위해 한쌍으로 만들어진 것으로 보인다.

▲ 연꽃무늬 받침 기둥

▲ 원통 벽면에도 연꽃무늬가 새겨져 있다.

받침 기둥과 원통 벽면에는 12개의 잎을 가진 연꽃무늬를 새겨놓았는데, 공주 지방에서 나온 기와무늬와 같은 모양이라고 한다. 전형적이 백제 양식이라 한다.

가장자리에는 한가닥 띠를 돌리고 중앙에는 2줄의 띠가 새겨져 있다. 중동석조(보물148호)는 일제강점기 일본군이 말구유로 쓰기 위해 다른 곳으로 옮겨졌다가 중동초등학교 마당에 오랫동안 있었기 때문 ‘중동석조’라 불리게 되었다고 한다.

대통사는 공주시 반죽동에 있던 사찰로 삼국유사에는 신라 법흥왕이 양나라 무제를 위해 창건되었다고 하며, 삼국사기에는 성왕 7년(529)에 창건되었다고 한다.

통일신라 이후에도 대통사는 공주지역에 존재했던 것으로 보인다. 대통사가 있던 반죽동 일대에는 조선시대 충청감영이 설치되었던 지역으로 공주읍의 중심지였다. 반죽동 절터에는 통일신라 때 만든 당간지주가 남아 있다.

이들 2개의 석조는 크기만 다를 뿐 양식이나 조각수법은 거의 같다. 원래 한 건물 앞에 세워두기 위해 1쌍으로 제작했던 것으로 보인다.

통일신라의 사각형 석조와는 달리 둥근 몸체, 연꽃무늬가 조각된 둥근 받침돌 등 백제문화 특유의 우아한 조형미를 가지고 있다.

▲ 깨져서 보수한 흔적이 안타깝다. 일제 강점기의 아픈 흔적.

석조가 깨져 다른 돌을 깨어 맞추어 놓았다.

이게 일본 헌병대가 주둔하고 있던 중동에 있었던 것인데, 헌병들이 말에게 주는 먹이 그릇으로 사용하려고 본래 절터에서 가져와 말이 먹이를 쉽게 먹을 수 있도록 석조의 윗부분을 깨트렸다고 한다.

정말, 아무리 생각해 봐도 두고두고 예뻐해 주기 어려운 족속들이다.

▲ 실물 국보 진묘수가 있는 박물관 내부

박물관 안으로 들어가 진묘수를 다시 본다.

한 여성 관람객이 진묘수를 오랫동안 눈여겨보고 있다.

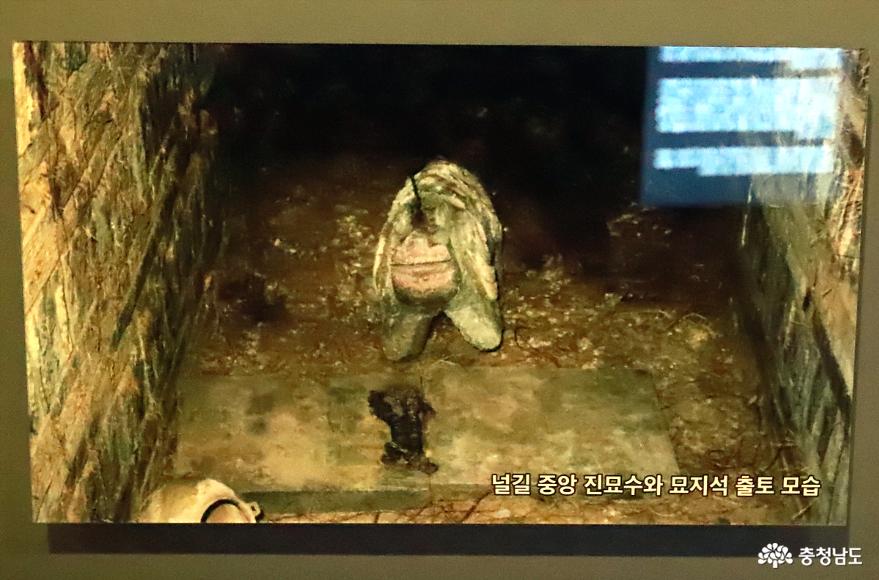

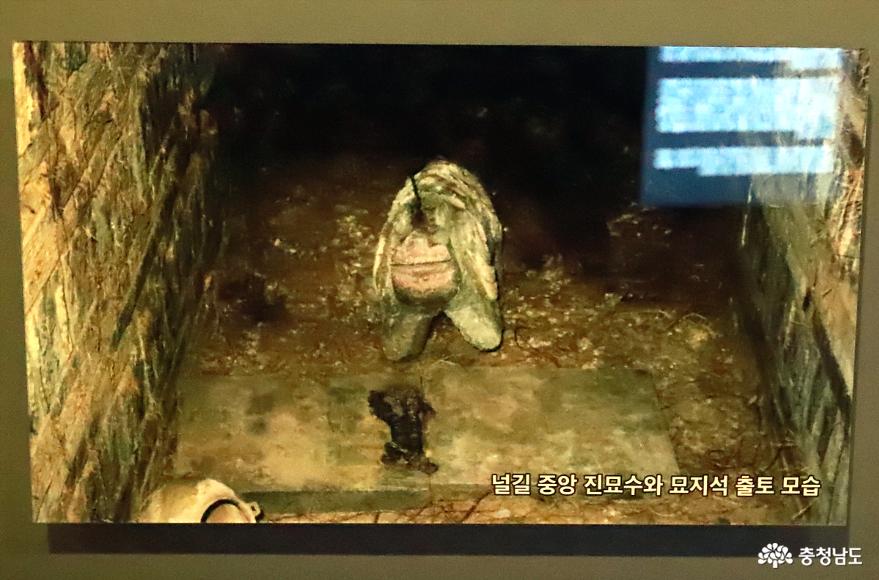

▲ 무령왕릉 발굴 당시의 진묘수 모습. 작지만 강렬한 카리스마가 느껴진다.

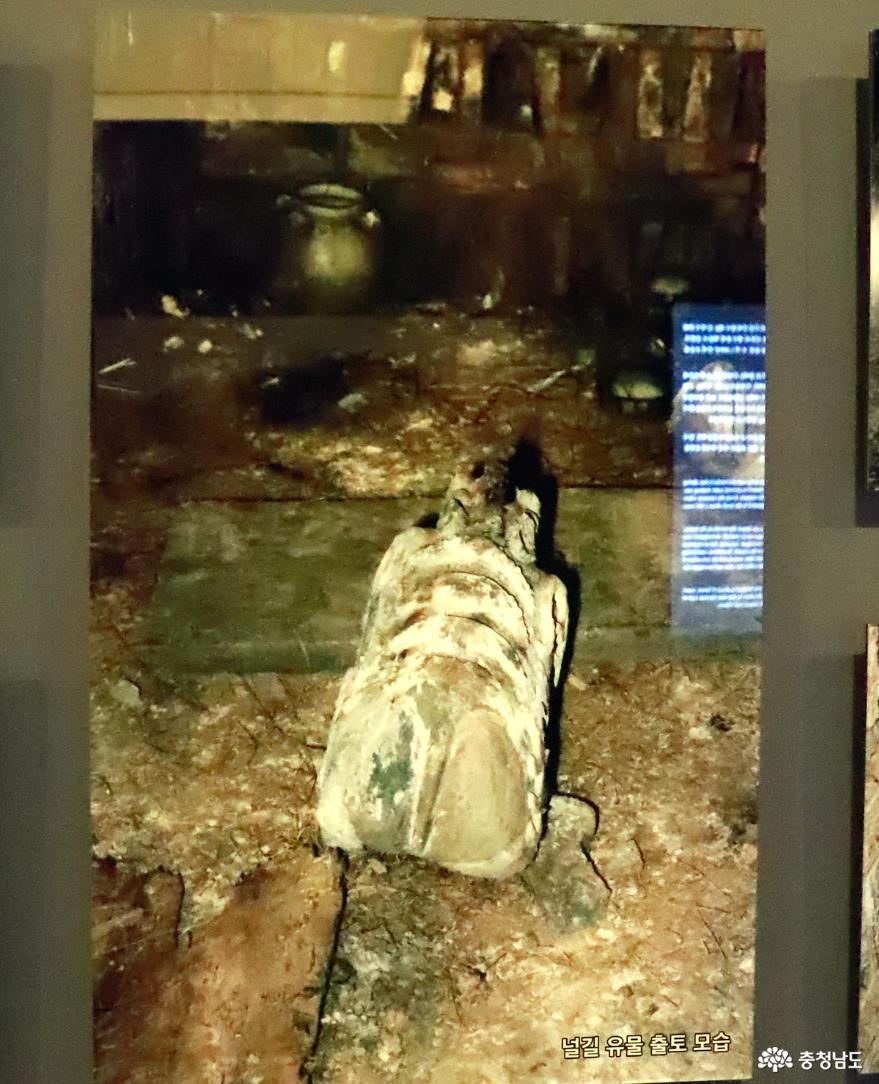

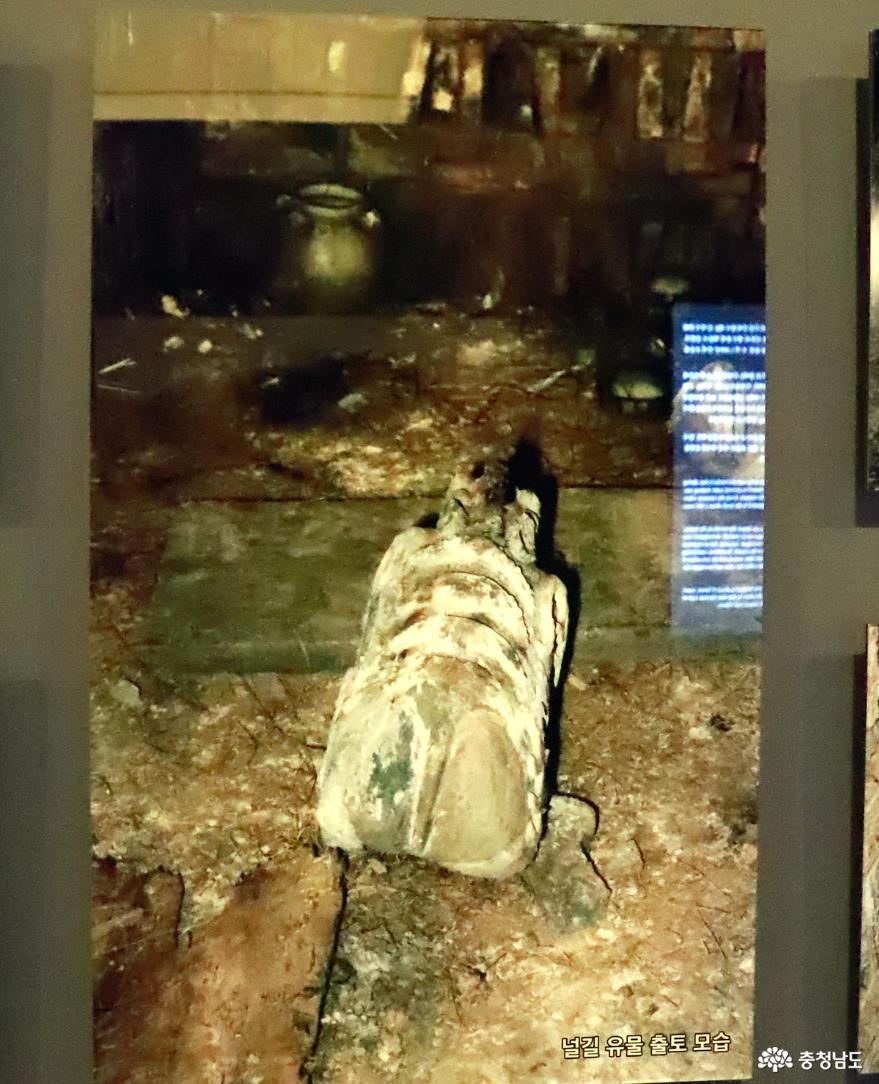

▲ 발굴당시 뒷모습

진묘수 발굴 당시의 앞뒷면 사진. 이 작은 상상의 동물이 무령왕릉 안에서 1500년 동안 지키고 서서 릉을 지켜줬다고 생각해 보면...

실로 그 의미가 대단하고 또 크고 깊고 영웅스럽다.

▲ 전시돼 있는 진묘수 국보 실모습

▲ "도굴로부터 완릉을 지켜주셔서 감사합니다"

실제 전시돼 있는 제162호 진묘수.

진묘수는 높이 30.8㎝, 길이 49㎝, 너비 22㎝로 통로 중앙에서 밖을 향하여 놓여 있었다. 입은 뭉뚝하며 입술에 붉게 칠한 흔적이 있고, 콧구멍 없는 큰 코에 눈과 귀가 있다. 머리 위에는 나뭇가지 형태의 철제 뿔이 붙어있다. 몸통 좌우, 앞·뒤 다리에는 불꽃무늬가 조각되어 있는데 이는 날개를 나타낸 것으로 보인다. 꼬리가 조각되어 있으며 배설 구멍이 달려 있을 정도로 사실적이다. 무덤 수호의 관념에서 만들어진 것으로 우리나라에서는 처음 발견된 것이다.

“고맙습니다. 감사합니다. 우리의 소중한 선조들의 숨결이 살아있는 문화재들을 이렇게 지켜주셔서...”

10번도 더 합장하며 진묘수에게 감사의 인사를 드려 본다.